「ILS(Integrated Logistics Support:統合ロジスティクスサポート)」は、製品や装備システムのライフサイクル全体を通じて、最も効果的かつ効率的なサポートを提供するための計画的なアプローチです。これは主に軍事分野で用いられてきましたが、その価値は民間企業においても認識され、幅広い産業で導入されています。LEM (Logistics Engineering Management)(ブランチャード著)と、ILS Handbook(ジェームス・ジョーンズ著)の2つの本は欧米のロジスティクス関係者の間でバイブルとして基本事項を解説しているものです。本稿では、ILSの概要を振り返り、ILS Handbookを読み解く前提知識を概説します。

ILSとその歴史的経緯

ILSの主な目的は、製品がその使用期間全体で最大限に機能し続けるために、必要なロジスティクスサポートを計画的に整えることにあります。製品の使用段階におけるロジスティクスサポートは、製品の運用と整備に重点を置いています。これには、補給、整備、訓練、輸送および機器の使用に付随するその他の活動のすべてが含まれます。

歴史的に、ロジスティクスサポート計画は、製品の物理的特性に焦点をあててきましたが、物理的な設計が存在する前の機能要件フェーズでサポータビリティの特性や要件を開発し、機能設計に影響を及ぼし、最も費用対効果の高い製品開発を実現することがILSの目的です。つまり、ILSは製品の性能を維持しつつ、ライフサイクルコストを最小限に抑えるための全面的な戦略を構築するために必要なプロセスと手法を提供するものです。

ILSの活動は、一般的にはロジスティクスサポート分析(LSA)プロセスと呼ばれるが、その実施に責任を持つロジスティシャンが製品開発に参加し、他のエンジニアと協力し、パフォーマンス目標の範囲内で、サポート可能で総所有コストを最小限に抑える製品開発を可能とします。

ロジスティクスサポートリソース(LSR)は、例えば、軍事システムの場合、その耐用年数を通じた最大の出費であり、その大半はシステムの機能要件フェーズで運命づけされることがわかっています。従って、システムエンジニアや設計エンジニアと対等な立場でロジスティシャンがシステム設計に参加し、サポータビリティと所有コストの観点から機能要件の意思決定に影響を及ぼすことが重要なのです。

もともとILSは、米国がベトナム戦争時のロジスティクスの混乱を反省したところから、ロジスティクス支援の要素を整理し、体系的に統合する考え方を示したのがILS(統合ロジスティクスサポート)の始まりです。

米国国防総省における統合ロジスティクスサポート(ILS)およびロジスティクスサポート分析(LSA)の規格化は、特にMIL-STD-1388が制定されたことにより、形式的な枠組みを得ました。この規格は、装備品のライフサイクル全体にわたるコストの最適化と効率的な支援を目的として、1970年代に開発されました。しかしながら、当初のほとんどの調達プログラムは、システム設計後の物理的なサポートソリューションの開発にILSの目標を適用させるだけであり、設計が完了するまで「ILSをやろう」とは考えられていませんでした。ILS以前の状況よりはましでしたが、それほど効果的でもありませんでした。

この問題は20年近くもILSを悩ましてきたが、1980年代初頭、ILSの要件をすべて満たすプロセスが開発され、ILSの目標を実現できるLSAが確立されました。そのLSAは、信頼性重視整備(RCM)技術とコンピュータ技術を活用したデータ標準化とデータ分析技術の2つの商業的なベストプラクティスに基づいて開発されたものでした。

その後、このLSAが多くの調達プログラムに適用され、その有効性が実証され、1991年にLSA標準の改訂が行われました(MIL-STD-1388-1A)。このことにより、ILSを実現するために何を行えばよいかが明確となり、ILSとLSAは軍だけでなく民間や国際的にも幅広く受け入れられるようになっていきました。

21世紀に入ると、米国国防総省はこれらの規格をさらに発展させ、統合プロダクトサポート(IPS)へとシフトしていきました。IPSは、ILSの概念をさらに拡張し、全てのロジスティクスサポート要素を包括的に統合することを目指しています。現在、欧州を中心に策定が進むASD Sシリーズの国際規格として知られる一連の文書には、ライフサイクル全体を通じた効率的なサポートを実現するためのガイドラインとデータインタフェースが記載されています。これにより、システムの可用性が高まり、ライフサイクルコストがさらに削減されることが期待されています。

このように、MIL-STD-1388から始まったILSとLSAの標準化は、時間とともに進化し続け、現在ではよりダイナミックで統合的なアプローチへと移行しています。

ILS HandBookについて

ジェームズ・ジョーンズ氏は、統合ロジスティクスサポート(ILS)の分野で広く認知されている専門家です。米国空軍での重要なロジスティック業務における多年の経験では、多くの国際的なプロジェクトを指揮し、高度な技術によりシステムの運用効率を大幅に向上させました。退役後は、多くの大手民間企業でILSプログラムの設計と実施を主導し、製品のライフサイクルコストを削減しつつパフォーマンスを最大化する方法を提案し続けています。

「ILS HandBook」は、統合ロジスティクスサポート(ILS)について学びたい初心者や一般の方々に最適な書籍です。ILSの基本原則、重要性、そしてそれがどのように日々の生活やビジネスに役立つかが解説されています。

ILSはもともと軍事分野で発展したコンセプトですが、その適用範囲は今や民間の産業にも広がりを見せています。たとえば、自動車、航空宇宙、原子力、その他製造業など、多くの分野でその戦略的な利点が認められています。この本では、MIL-STD1388-1AのLSA標準を前提に、ILSやLSAにどのようにアプローチするかの実践的な方法が詳細に解説されています。

また、ILSの戦略を如何にマネジメントするかの、プロジェクト管理や業務管理等の解説も行われており、専門家だけでなく、日常の業務で効率化やコスト削減を図りたいと考えているビジネスマン、エンジニア、プロジェクトマネージャーにとっても必要な本であります。

ロジスティクス入門

ロジスティクスとは、必要なリソースの獲得と利用を計画し実行する応用科学です。例えば、あなたが買い物をする場合でも、その必要性を定義し、商品を選択するための基準(趣向等)や予算、スケジュールを決めてから実行するでしょう。このように、ロジスティクスは人間や組織のほとんどの活動に適用できる普遍的な概念であり、方法論ですが、ここでは、製品の運用と維持に焦点をあてます。

製品の運用と維持をサポートするためには、補給、整備、輸送、訓練等のロジスティクスサポート活動が必要となります。その製品が複雑になり、サポートすべき製品の種類や数が増えてくれば、ロジスティクスサポート活動は組織化され、各々単一の組織からサービスを提供することになります。

その際に、ロジスティクスサポートの各組織がバラバラに行動すれば、非効率となり無駄が増えることは明らかですので、目標を設定し、その目標を達成するための合理的なサポート能力を生み出すために必要な全ての活動を、規律正しく統一的に管理する必要がでてきます。これが、統合ロジスティクスサポート(ILS)です。

一般的に、製品にロジスティクスサポートを適用する場合、機能要件、物理的定義、使用の3つのフェーズがあります。ロジスティクスサポートは使用フェーズで実施されるものですが、製品が複雑になり、サポートを得るためのリードタイムが長くなるにつれ、早期の計画と事前の準備が必要となっています。そのために、ユーザーが製品を受け取る前に、新しい製品をサポートするための物理的要件を定義することが必要になります。

ロジスティクスの物理的定義フェーズで、使用フェーズのニーズを先取りしてサポートリソースを計画し獲得できるようにすることが、ロジスティクス技術分野の概念の始まりです。

ロジスティクスの機能要件フェーズは、物理的な設計が存在する前に、製品のサポータビリティの特性や要件が開発される場所です。設計が完了した後に、最も費用対効果の高い製品を実現するために、製品の設計に関する、目標、制約そして目的を設定するプロセスです。

伝統的なロジスティクスの学問は、歴史的に製品の物理的特性に焦点を当ててきたため、このフェーズへのロジスティクスの適用は大きな挑戦でした。しかし、米国国防総省は、製品の性能を維持しつつ、ライフサイクルコストを最小限に抑えるため、このフェーズからのILSを要求したのです。

ロジスティシャンは、設計の要求事項に参加し、設計時のガイドラインや制約条件を提供します。そして、システムエンジニアリングと設計エンジニアリングプロセスにも参加し、設計プロセスにおいてサポータビリティが考慮されていることを確認します。更には、サポートまたはサポータビリティを改善するために設計を変更する方法を特定して、設計に影響させます。これが概念的なロジスティクスで、サポータビリティエンジニアリングと呼ばれます。

調達サイクル

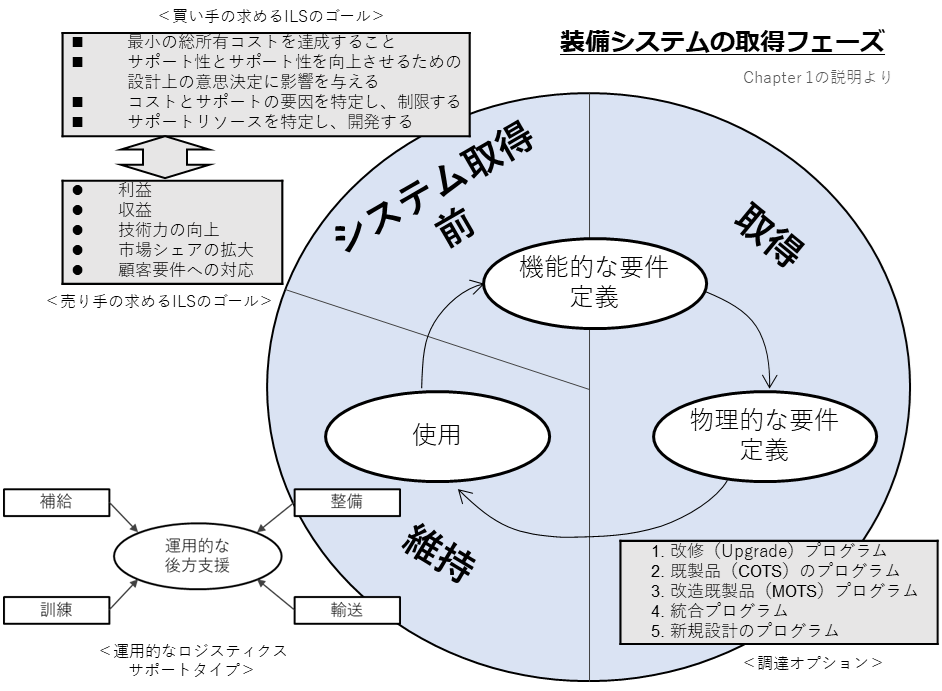

ILSは、機器の調達計画から始まり、その耐用年数(ライフサイクル)を通じて継続します。取得サイクルは、新たに取得する製品の必要性を定義し、新機材の任務プロファイルを作成し、必要なリソースを特定し、優先順位をつける取得前フェーズ、前のフェーズで設定された複数の代替案を、機能するアイテムに変換し、実際に機能することを実証し、ニーズを満たすものであるかを検証する取得フェーズ、機器が製造され、配備された後、ユーザーは所有権を引き受け、運用とサポートを開始する維持フェーズに分けられます。

ロジスティクスと取得フェーズ

この2つの異なる概念は、相互に依存しています。下図は、ロジスティクスの各フェーズがどのように取得フェーズに適用されるかを示しています。

ジェームス・ジョーンズ著「ILSハンドブック(エディション4)」の翻訳

ジェームス・ジョーンズ著「ILSハンドブック(エディション4)」の翻訳を完了しました。以下のAMAZONサイトで購入いただけます。(ペーパーバック版/電子書籍版)

本書は、ILS:統合ロジスティクスサポートの適用に関する詳しいガイダンスであり、複雑な整備を行いながら、長年にわたり、装備システムの可動状態を維持していく活動についての教科書として定評があります。最初に出版されてからすでに30年以上経っていますが、いまだに世界中のロジスティシャンのバイブルとなっているものです。構成としては、

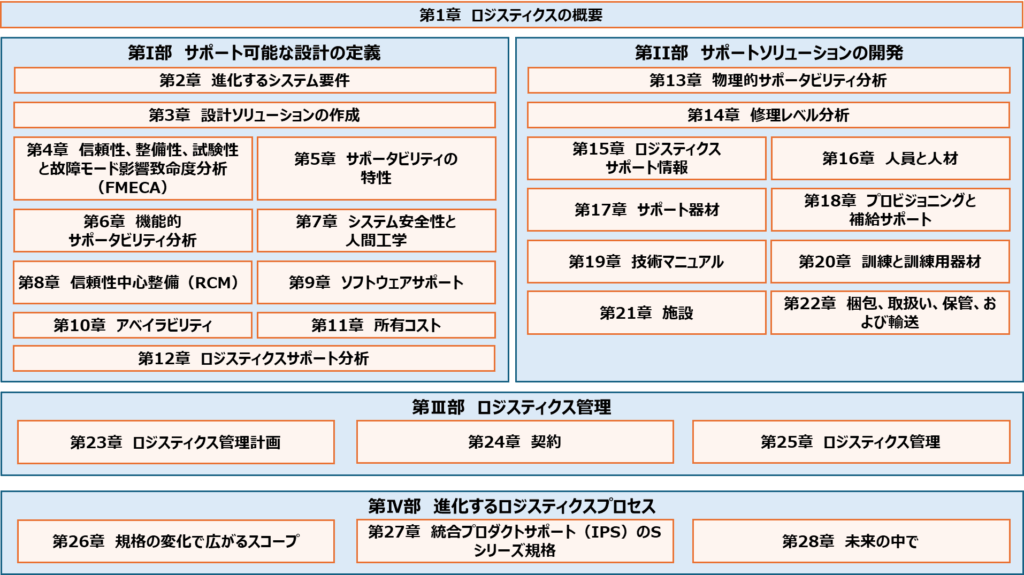

●第1章で、ロジスティクスやサポートについての概念を定義し、以降4つのパートに分かれて書かれています。

●第1部は、装備システムを設計する段階において、どのように運用後のサポートを作り込んでゆくべきか考え方や手法が説明されています。

●第2部は、運用後に必要となる具体的なロジスティクス活動について説明されます。

●第3部では、ロジスティクスのマネジメント、管理手法として、計画書や契約などを説明しています。

●最後の第4部は、日本語版のために2024年に書き下ろされたもので、ここ10年ほどの間に欧米で進んでいるロジスティクスのプロセスとデータの標準化や、モデルベースのプロダクトサポートなど新しい注目すべき技術などについて紹介されています。

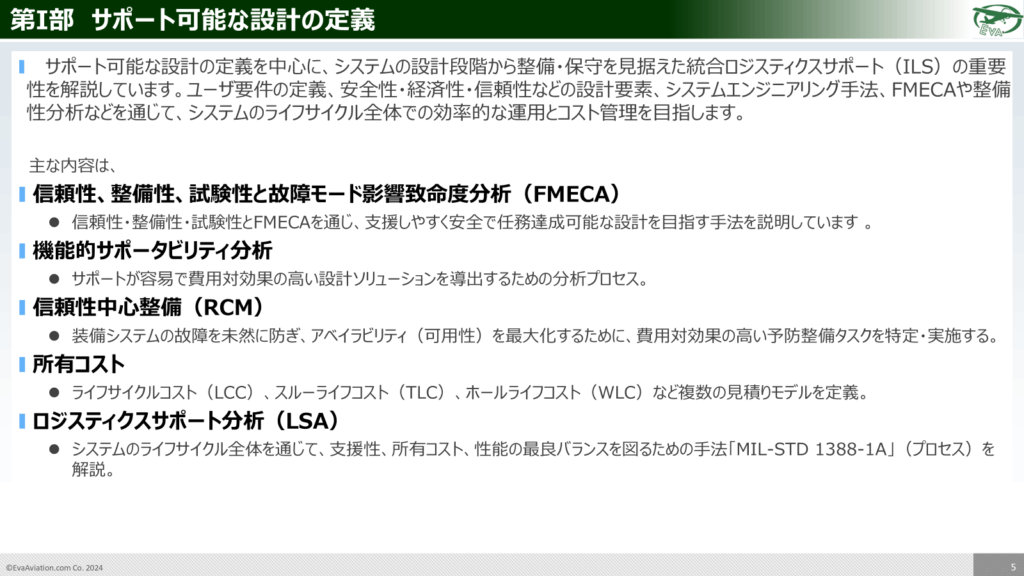

第1部ではロジスティクスの定量的な評価の仕方について定義しています。

冒頭の著者の言葉を引用すると「統合ロジスティクスサポート(ILS)とは、受容可能な所有コストの範囲内で、事前に設定された一連の測定可能な目標を達成するために、サポート可能なシステム設計と合理的なサポート能力を生み出すために必要なすべての活動を、統制の取れた形で、統合的に管理すること」と述べています。

図に紹介しているものは一例にすぎませんが、信頼性、整備性、試験性やFMECAなどの測定可能な指標を説明しています。

ILSの基本はこれら具体的な数値指標をもとにロジスティクス活動の見直しを図るための分析を行うことです。そのための概念としてサポータビリティ分析やRCM:信頼性中心整備などの説明をしています。

さらに、指標の中でもっとも重要視しているのがコストです。いかに優秀な装備システムでも、経済的に使用可能な状態で長年維持できなければ何の意味もありません。そこで、評価指標としてライフサイクルコスト(LCC)のほか、スルーライフコスト、ホールライフコストなどを定義しています。このあたりの考え方は我が国ではあまり認識されていないように思います。

そして、ILSの原点であるLSA、分析手法について米軍が1970~80年代に策定したMIL規格1388ーAを解説しています。現在ではもっと改良された規格もありますが、いずれにせよこれがロジスティクスサポートの原点であるということです。

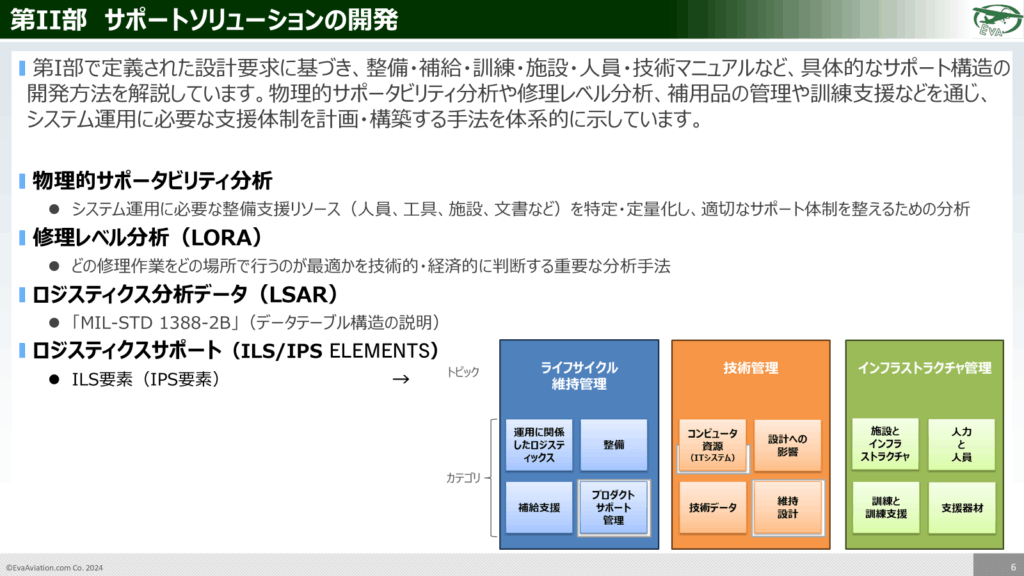

第2部では、装備システムが提供された後に行う、実際のロジスティクス活動について説明しています。

●また、運用開始後に部品をどこに配置するかというロジスティクス活動を効率よく実施できる鍵となる、LORA:修理レベル分析などについて説明されます。

●そして、ここで紹介されているMIL規格1388-2Bが、ロジスティクスデータの最初の標準です。その後、Sシリーズなどに発展してゆく始まりの規格で、今でも世界中の分析者や関連ソフトウェア作成にあたって参照されています。

●また、ILSでは、図のような12のカテゴリについて、それぞれどういった活動を行うべきかガイダンスされます。なお、当初のILSでは10の要素とされていましたが、2000年代にIPSとして見直され、12要素まで追加されました。

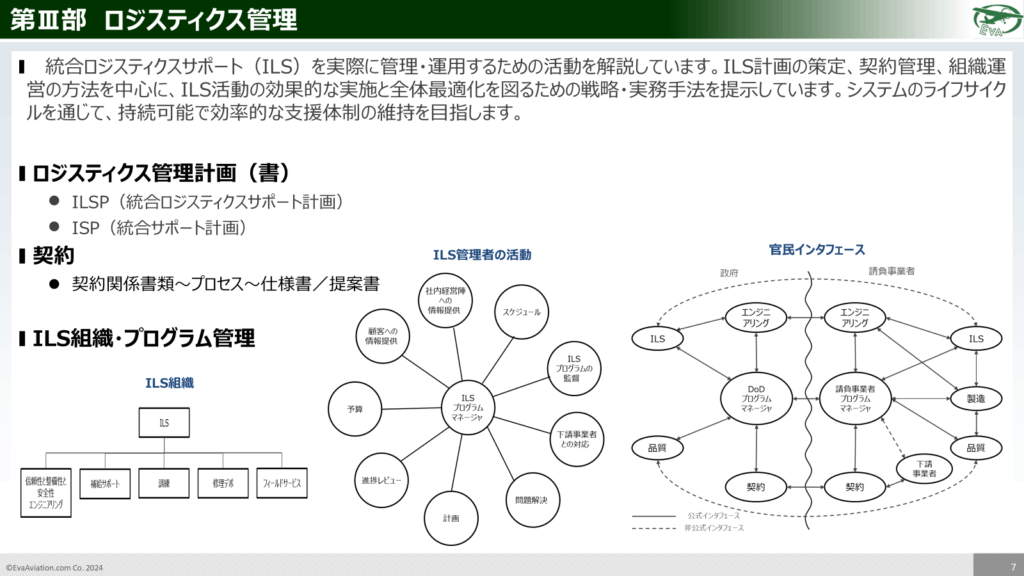

第4部では、マネジメントについて整理されています。

●ILSの活動を成功させるために必要な、計画書などのドキュメント、契約関係書類、プロセス、仕様書、提案書などの書くべき内容等を説明しています。

●また、要求者である政府、軍隊と装備システムの開発や運用を請負う事業者との間で役割を分担するインタフェース、必要なILS活動、あるべき組織などを定義しています。

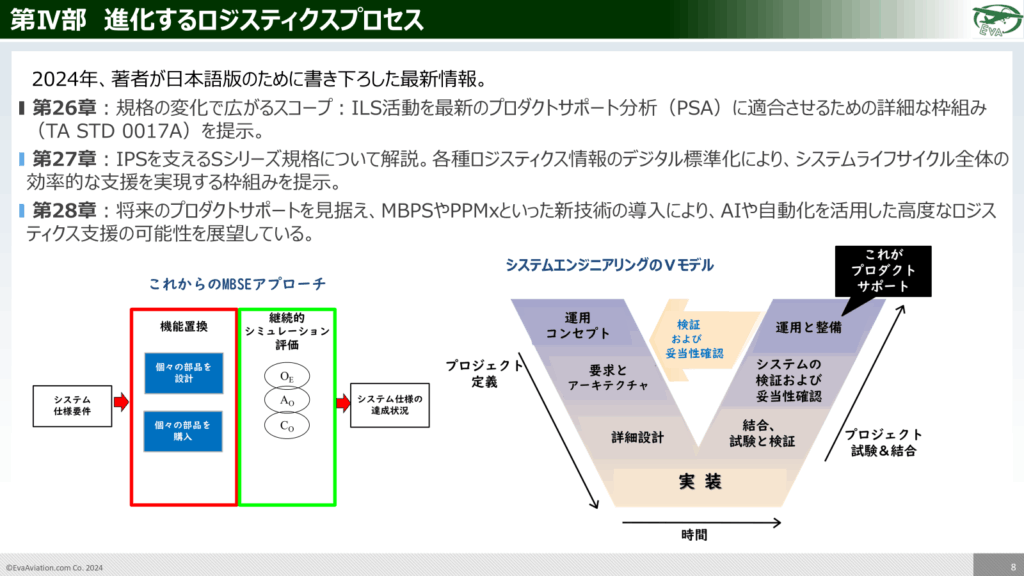

最後の第4部では、2024年、著者が日本語版のために書き下ろした最新情報が説明されます。

●第26章では、ILSから名称をIPSに変えたのち、現在でも有効な分析プロセス規格であるTA-STD-0017Aを解説しています。これの元になっているのが、MIL規格1388-1Aです。

●第27章は、主にヨーロッパを中心に規格化が進んでいるSシリーズのデータ連携規格についての説明です。この規格は、プロセスの定義はありませんが、データモデルの規格として将来のモデルベースプロダクトサポートを見据えたスコープで世界中のロジスティシャンが集まって検討を重ねているものです。

●最後の第28章では、将来のプロダクトサポートを見据え、MBPS:モデルベースドプロダクトサポートや、PPMx:予知・予測整備といった新技術の導入により、AIや自動化を活用した高度なロジスティクスサポートの可能性を、筆者の意見として展望しています。

「ILSハンドブック」は、欧米では2010年頃に出版された、エディション3が最新ですが、そこに第4章を加えたエディション4を日本で、日本語版として出版しました。

現在はAmazonにて購入可能です。Kindleの電子書籍版と、紙の本を選べます。なお、セミナーのテキストでの使用など複数冊をご希望の方は、別途、特別にご用意いたしますので、このお問合せメールアドレスにご連絡ください。